Amanheceste sem assunto? Então volta o rosto para cima e te deixa molhar pela mais profunda e suave das cores. Cuida pra não te emaranhares nas franjas brancas perigosas das nuvens donzelas, alienadas e convidativas. E desfruta do “tudo azul” sobrenatural e melhor dos mundos. Pensa suavemente na paz dos mosteiros, no manto da Mãe Aparecida, num painel de Portinari ou na dubiedade incorpórea das criaturas e paisagens de Picasso, tão extenso, mediterrâneo, tão andaluz... tão azul.

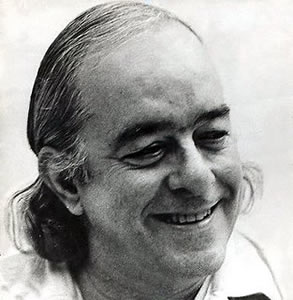

Pablo Picasso

Na trilogia primária das cores, o amarelo é entrevero fecundado pela inveja ; o vermelho quase sempre rima com desespero . Só o azul , desprovido de ardilezas, só o brando azul é pigmento de leveza, calma e liberdade . Se o verde é repouso terreno , o viço mais espesso nas veredas instáveis desta vida , é na planura repousante dos azuis que os deuses passeiam todos juntos, e sorriem de nós , capitães de areia , argonautas e astronautas , a alevantar a taça cheia de nada , no instável dos dias . Apontam, esses deuses , cá embaixo , o alarido das sutilezas descabidas, o fervor anti-heroico das horas malcontadas, a lavra adamantina e multiface de nossos espelhos . Apontam, divinamente celestes , com a extremidade incorpórea dos dedos , nossa ânsia por deslizar nas bordas do arco-íris .

Michelangelo

Deus anunciou: “Que haja luz!”, realizando a magia do princípio. E, separando o negrume do caos, abriu o cortinado azul dos oceanos e do firmamento. Fez também um cenário de aventuras, pra que dominássemos os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras. E, no desespero pela libertação das trevas, fizemo-nos Ulisses e singramos a imensidão azul dos sete mares, na ânsia de apalparmos o invisível dos sonhos. No deslizar da história, e tentando vencer a imensidão, fizemo-nos desde sempre Ícaros. Contemplamos a terra como num sonho todo azul, nas aventuras de Buck Rogers (a história em quadrinhos era em preto e branco) a revelar-nos o tom sobre tom do grande azulejo terreno. Muitos anos após, comovidamente, exclamou Iuri Gagárin: A Terra é azul!, ...solta, girante e girando silente na tela calma do infinito.

The earth is blue